×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

HP Labsで面白いものが動き始めたようです。

HP研、第4の回路素子『memristor』を初めて実際に作成 (WIRED VISION, 2008/5/1)

http://wiredvision.jp/news/200805/2008050123.html

HP Labs、第4の回路素子「memristor」の実例を発表 (ITmedia, 2008/5/1)

http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0805/01/news025.html

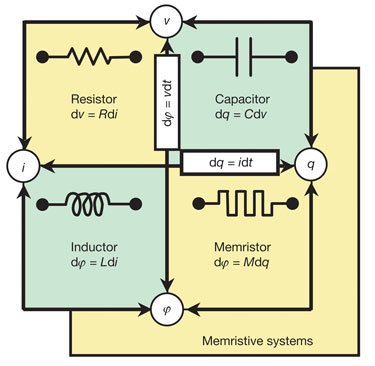

「第4」というのは、従来の3種類の基本回路素子(コンデンサ、抵抗器、インダクタ)

とは異なる、新たな素子ということ。

電流が流れると、それを記憶して電気抵抗が変化するものだそうです。

※これITmedia記事ではトランジスタ、ダイオード、抵抗器となってますね・・・がんばれITmedia

正方向に電流を流すと抵抗値が高くなり、逆方向に流すと抵抗値が低くなる、

という特性を持ち、電流をOFFにしても抵抗値は記憶されているため

不揮発性メモリの記憶素子として利用できるそうな。ふむふむ。

★★★

英語版wikiにも、ちょっとだけ紹介が載っていました。

http://en.wikipedia.org/wiki/Memristor

とあるから、電圧の代わりに磁束で電荷が蓄えられるキャパシタと考えればいいのかな。

あれ、抵抗値の変化はどこに行ったんだろう?

電荷が貯まると磁束も強くなるから、磁束に逆らう向きの電流は流れにくくなる・・・

という理解でいいんだろうか。うーん微妙。

電気電子回路系の単位を落としまくった自分には、これくらいが限界のようです。

memristorの存在自体は、1971年にカリフォルニア大学バークレー校のLeon Chua氏が

・抵抗 (R = dV / dI)

・キャパシタ (1/C = dV / dq)

・インダクタンス (L = dφ / dI)

の関係を補完する第4の素子

・memristor (M = dφ / dq)

が存在する可能性があると発表していたそうです。

実際に動くブツが作られていなかったため忘れ去られていたものを

今回、HP Labsが "missing link" の存在を実証したとして発表。

IBMしかり、HPしかり、地味な基礎研究を続けているところは強いですね。

★★★

記憶素子としての実用面で考えれば

・製造工程のコスト

・素子サイズ

・書き換え速度

・消費電力

・寿命

このへんの素性次第では、フラッシュメモリに代わる不揮発メモリとして

FeRAMやMRAM、PRAMに対抗できるかも。

memristorのサイズは「非常に小さい」とのことなので、製造コストや寿命次第では

次世代不揮発メモリの有望株の一つになりますね。

また、memristorをcrossbar latchという構造にすることで、トランジスタと

同等の機能を実現できる、とのこと。

応答速度次第ではCMOSトランジスタを置き換えることができるようになる

かもしれません。

これからの応用に期待できそうです。

米HPが分子サイズのNOT回路「crossbar latch」を開発,「将来トランジスタに取って代わる」

(ITpro, 2005/2/2)

http://itpro.nikkeibp.co.jp/free/ITPro/USNEWS/20050202/155588/

「ムーアの法則を分子エレクトロニクスで超える」,米HPが特許を取得

(ITpro, 2001/7/18)

http://itpro.nikkeibp.co.jp/free/ITPro/USNEWS/20010718/8/

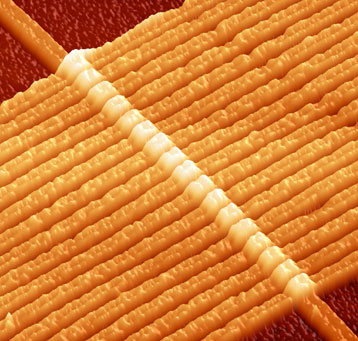

PHOTO: R. Stanley Williams

HP研、第4の回路素子『memristor』を初めて実際に作成 (WIRED VISION, 2008/5/1)

http://wiredvision.jp/news/200805/2008050123.html

HP Labs、第4の回路素子「memristor」の実例を発表 (ITmedia, 2008/5/1)

http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0805/01/news025.html

「第4」というのは、従来の3種類の基本回路素子(コンデンサ、抵抗器、インダクタ)

とは異なる、新たな素子ということ。

電流が流れると、それを記憶して電気抵抗が変化するものだそうです。

※これITmedia記事ではトランジスタ、ダイオード、抵抗器となってますね・・・がんばれITmedia

正方向に電流を流すと抵抗値が高くなり、逆方向に流すと抵抗値が低くなる、

という特性を持ち、電流をOFFにしても抵抗値は記憶されているため

不揮発性メモリの記憶素子として利用できるそうな。ふむふむ。

★★★

英語版wikiにも、ちょっとだけ紹介が載っていました。

http://en.wikipedia.org/wiki/Memristor

M = dφ / dq

とあるから、電圧の代わりに磁束で電荷が蓄えられるキャパシタと考えればいいのかな。

あれ、抵抗値の変化はどこに行ったんだろう?

電荷が貯まると磁束も強くなるから、磁束に逆らう向きの電流は流れにくくなる・・・

という理解でいいんだろうか。うーん微妙。

電気電子回路系の単位を落としまくった自分には、これくらいが限界のようです。

memristorの存在自体は、1971年にカリフォルニア大学バークレー校のLeon Chua氏が

・抵抗 (R = dV / dI)

・キャパシタ (1/C = dV / dq)

・インダクタンス (L = dφ / dI)

の関係を補完する第4の素子

・memristor (M = dφ / dq)

が存在する可能性があると発表していたそうです。

Image: J. J. Yang/HP Labs

実際に動くブツが作られていなかったため忘れ去られていたものを

今回、HP Labsが "missing link" の存在を実証したとして発表。

IBMしかり、HPしかり、地味な基礎研究を続けているところは強いですね。

★★★

記憶素子としての実用面で考えれば

・製造工程のコスト

・素子サイズ

・書き換え速度

・消費電力

・寿命

このへんの素性次第では、フラッシュメモリに代わる不揮発メモリとして

FeRAMやMRAM、PRAMに対抗できるかも。

memristorのサイズは「非常に小さい」とのことなので、製造コストや寿命次第では

次世代不揮発メモリの有望株の一つになりますね。

また、memristorをcrossbar latchという構造にすることで、トランジスタと

同等の機能を実現できる、とのこと。

応答速度次第ではCMOSトランジスタを置き換えることができるようになる

かもしれません。

これからの応用に期待できそうです。

米HPが分子サイズのNOT回路「crossbar latch」を開発,「将来トランジスタに取って代わる」

(ITpro, 2005/2/2)

http://itpro.nikkeibp.co.jp/free/ITPro/USNEWS/20050202/155588/

「ムーアの法則を分子エレクトロニクスで超える」,米HPが特許を取得

(ITpro, 2001/7/18)

http://itpro.nikkeibp.co.jp/free/ITPro/USNEWS/20010718/8/

PR

この記事にコメントする

カレンダー

| 07 | 2025/08 | 09 |

| S | M | T | W | T | F | S |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | |||||

| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |

| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

| 31 |

ブログ内検索

最新記事

(01/31)

(01/14)

(01/13)

(01/08)

(12/24)

(12/21)

(12/18)

(11/30)

(10/25)

(10/20)

最新コメント

[08/15 Atsushi]

[08/15 ルシフェール]

[08/15 Atsushi]

[08/15 ルシフェール]

[05/15 Atsushi]

アーカイブ

カウンター

プロフィール

HN:

Atsushi

自己紹介:

MSXでハンドアセンブルしていた時代から幾星霜。

パソコンにまつわる話題を中心に、デジモノ・時事ネタを取り混ぜて気ままに更新しています。

パソコンにまつわる話題を中心に、デジモノ・時事ネタを取り混ぜて気ままに更新しています。

メールフォーム